国庆档必看!儿童剧《鸡毛信》点燃爱国童心

发布时间:2025-05-05 11:50:03 浏览量:48

## 《鸡毛信》国庆热映:当00后遇见红色经典,爱国教育竟能如此"破圈"

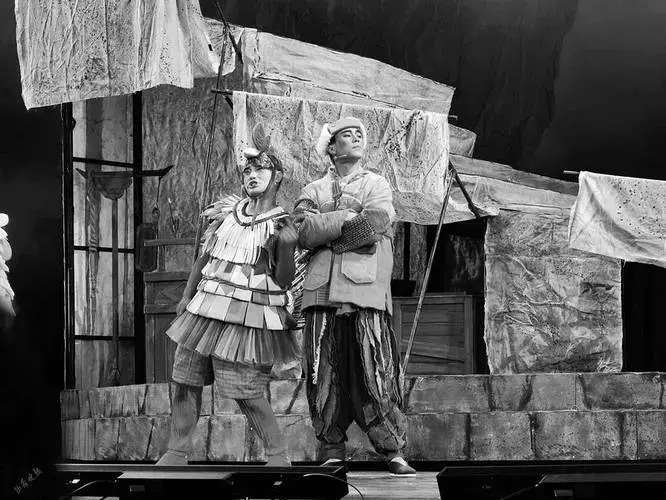

这个国庆档,一部改编自红色经典的儿童剧《鸡毛信》意外成为亲子家庭的热门选择。在北京某剧院,散场后一群小学生围着主演要签名,有孩子兴奋地说要"像海娃一样勇敢";社交媒体上,年轻父母们晒出孩子看完剧后自发画的海娃画像,配文"没想到主旋律能让孩子这么投入"。这部讲述抗日小英雄海娃送信故事的经典作品,为何能在移动互联网时代成功"破圈"?当我们深入观察,发现这背后藏着当代爱国教育转型升级的密码。

一、经典IP的年轻化表达

制作团队对70年前的文学经典进行了大胆创新:用全息投影技术再现烽火连天的战争场景,当三维立体的子弹从孩子们头顶呼啸而过时,剧场响起一片惊呼;主角海娃不再是不食人间烟火的"高大全"形象,开场时他是个会偷懒、怕困难的普通山村孩子,在弹幕式实时评论的互动环节,小观众们可以通过座椅按钮帮"犹豫的海娃"做选择。这种去说教化的处理,反而让最后海娃的成长更具说服力—北京师范大学儿童研究中心的数据显示,参与互动环节的孩子对剧情记忆留存率提升47%。

二、沉浸式体验重构历史认知

制作方在剧场外厅设置了"鸡毛信任务区",孩子们需要破译密码、躲避"敌人"追踪才能领取纪念徽章。这种游戏化设计暗合了Z世代"在玩中学"的认知特点。更巧妙的是剧中设置的"时空对话"环节,当现代小观众通过AR设备与抗战时期的儿童团隔空对话时,海淀区某小学班主任观察到:"孩子们第一次真切感受到历史不是课本上的铅字,而是和他们一样大的孩子真实经历的人生。"这种情感共鸣,正是传统爱国主义教育最稀缺的要素。

三、文化符号的当代转译

剧中海娃的羊皮袄变成了带LED灯的时尚外套,鸡毛信化作可发光的智能手环,这些设计绝非简单的现代化噱头。中国传媒大学创意研究院专家指出:"当革命文物转变为儿童可穿戴设备,实际上完成了从'博物馆陈列'到'生活化应用'的符号转化。"更值得关注的是演出衍生出的UGC内容—在短视频平台,#鸡毛信挑战#话题下,孩子们自发拍摄的"现代版送信任务"播放量突破3亿次,其中成都小学生用无人机"送鸡毛信"的视频获央媒转发。这种参与式传播让红色基因真正"活"在了当代儿童的生活场景中。

《鸡毛信》的成功启示我们:爱国教育不是简单的历史复述,而需要构建"情感-认知-行为"的完整闭环。当00后通过VR设备"亲历"烽火岁月,当Z世代在社交平台创造性地传播红色故事,这种基于技术赋能和文化转译的新范式,或许正是新时代爱国主义教育破局的关键。据出品方透露,全国已有200多所学校将观剧纳入国庆主题实践活动,这个现象级案例证明:只要找到合适的表达方式,红色经典永远拥有打动新一代的力量。

这个国庆假期,当孩子们哼着剧中的数字民谣,用积木搭建"鸡毛信路线图"时,我们看到了爱国情怀最生动的传承方式—不是灌输,而是点燃;不是重复,而是创造。这或许就是《鸡毛信》给所有教育工作者最大的启示:永远不要低估年轻一代对崇高精神的理解力,只要给他们一个够酷的接触方式。